|

|

关注中科院地质地球所,探索地球的奥秘

超大陆的形成、解体与演化

Assembly,Breakup and Eolution of Supercontinent

撰文丨陆松年

图片来源于凤凰科技网

作者介绍

陆松年:男,1940年6月19日出生。中国地质调查局天津地质矿产研究中心。江苏镇江市人,中共党员。1962年毕业于南京大学地质系。1992年被天津市授予“元古宙地层和冰积岩专家”称号,并获政府特殊津贴。已发表论著80余篇,其中专著6本,中文论文59篇,英文论文19篇,先后获省部级科技成果二等奖1项,三等奖2项,国家自然科学三等奖1项和科学大会奖等。

地球早期历史阶段的构造状态及动力学机制、超大陆的形成、解体与演化、超大陆复原的准则等问题是长期探索和争论的地学难题。本文围绕地球历史过程中超大陆的形成、解体与演化,及相关问题的研究现状及存在的主要问题做一简略介绍。

(图片引自万博等,2015,Nature Communications)

地质历史中的超大陆

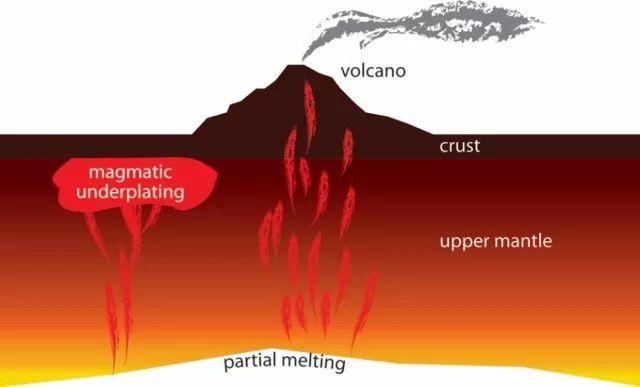

超大陆(supercontinent)是地球上几乎所有大陆块体的联合体。超大陆的形成与地史过程中大陆块体的水平运动密切相关,即板块的“诞生”制约了超大陆的形成。然而对于地质历史中板块何时“诞生”却存在不同的认识。早期认为板块机制仅适用于中生代,后来逐步推广到中元古代末,乃至古元古代末期,其主要原因是在地球历史早期没有发现显生宙大洋壳的残留——蛇绿岩套。对于前板块机制的动力学一般认为与地幔柱类似的上升软流圈,即板底垫托(底侵)作用有关。

底侵作用:部分熔融导致玄武岩浆从地壳底部侵入

(图片来源于Academic Dictionaries and Encyclopedias)

众多学者在论述地球历史发展的阶段性时,均强调了不同发展阶段的特点及它们之间的差异性。目前,一部分学者倾向新太古代即已存在板块运动及超大陆的形成。然而,与从10亿年开始的现代板块相比较,地球早期以众多大洋微板块及众多洋内弧的存在为特色,因此不同地质历史阶段板块运动的标志及特点存在显著差异。在地球历史中可能存在过4个超大陆,从老到新依次为基诺兰(Kenorland)、哥伦比亚(Columbia)、罗迪尼亚(Rodinia)和联合大陆(Pangaea)。

01

基诺兰超大陆

基诺兰超大陆可能是新太古代末期存在的一个超大陆,一般认为它至少由北美劳伦、欧洲波罗的、澳大利亚和南部非洲的卡拉哈里等克拉通组成。在这些古老的克拉通之间,存在距今26亿~24亿年汇聚大陆边缘和陆—陆碰撞的证据。这些大陆似乎在新太古代末期汇聚成地史中的第一个超级大陆——基诺兰超大陆,但目前研究程度较低,迄今尚未出现有关基诺兰超大陆的复原图。

02

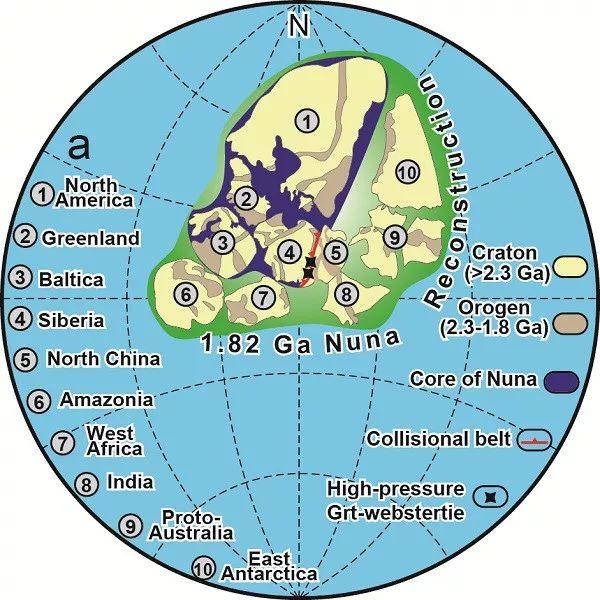

哥伦比亚超大陆

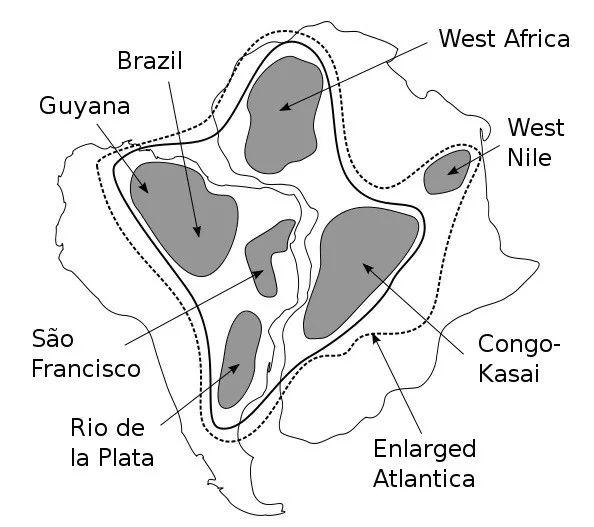

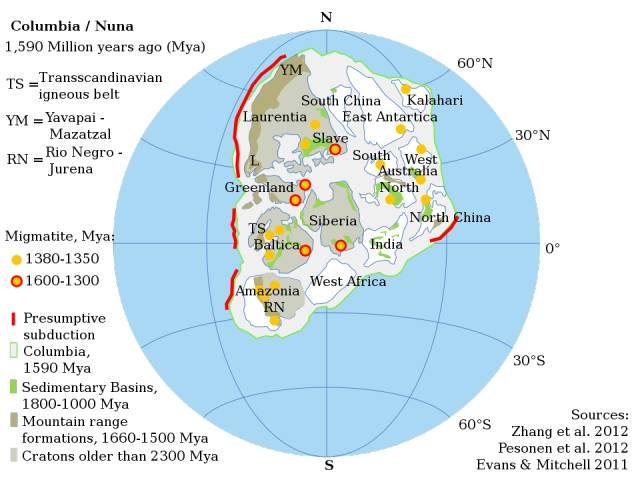

哥伦比亚超大陆是基诺兰超大陆解体后于距今19亿~18.5亿年期间再次重组形成的超大陆,其存在的关键性证据来自印度东部和北美的哥伦比亚地区。因此,Rogers等

[1] 将该超大陆命名为哥伦比亚超大陆。Hoffman

[2] 在描述古元古代北美地体的拼贴时使用了术语Nuna,因此不同的学者在描述这一时期的超大陆时,有的用Columbia,有的用Nuna。

古元古代晚期Nuna超大陆重建图(万博等,2015,Nature Communications)

03

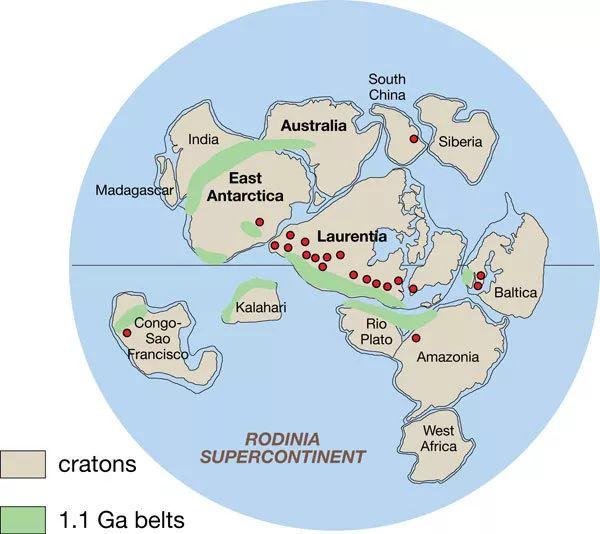

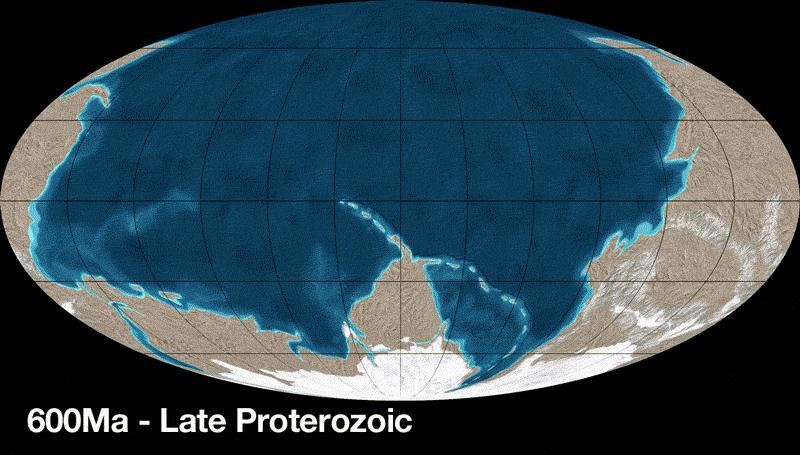

罗迪尼亚超大陆

罗迪尼亚超大陆是哥伦比亚超大陆解体后,于中元古代末期至新元古代早期形成的超级大陆。由于格林威尔及与其时代相近的造山作用使中元古时期若干分离的大陆块逐步汇聚成超大陆。McMenamin等

[3] 先提出“Rodinia”超大陆的概念,指出罗迪尼亚是一个10亿年前由大陆碰撞形成的全球性的超大陆。

7.5亿年前罗迪尼亚超大陆复原图

(图片来源于维基百科)

04

联合大陆

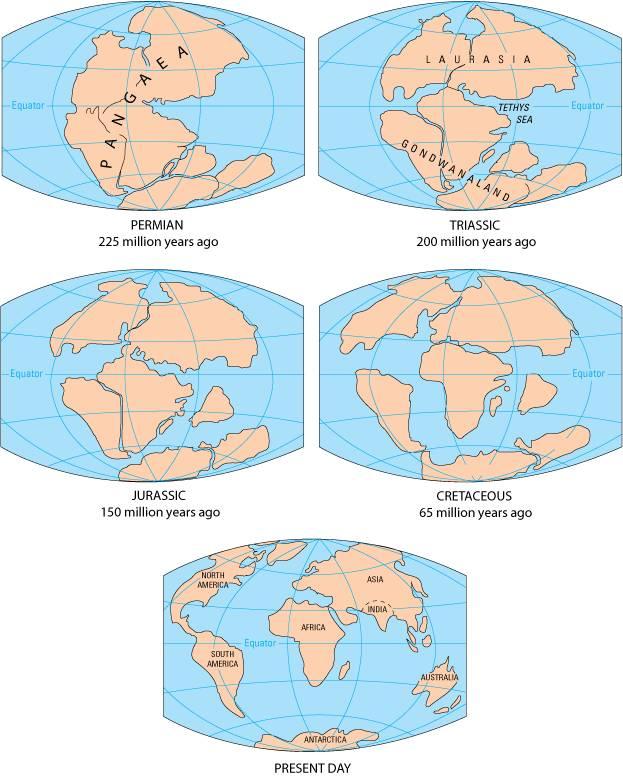

联合大陆是古生代末期(约2.5亿年前)罗迪尼亚超大陆破裂和解体后,由冈瓦纳和欧亚大陆拼合而成的超大陆,是地史中最年轻和研究程度最高的超大陆。

潘基亚超大陆(Pangaea)

(图片来自于维基百科)

部分地质学家提出在基诺兰超大陆以前还存一个被称为Vaalbara的超大陆,它由南非的Kaapvaal和西澳的Pilbara克拉通组成,被认为是地史中的第一个超大陆,形成于33亿年前,但它的规模很小,不能与元古宙及显生宙超大陆相提并论。

超大陆演化

上述每一个超大陆仅仅存在于相对短暂的地质历史时期,而它们的破裂、解体和重组则占据了相当长的历史。目前对早期超大陆形成、解体和重组的过程还不清楚,但从哥伦比亚超大陆开始,经罗迪尼亚到联合大陆形成的轮廓已逐步清晰。

Pangaea 大陆的解体动画

(动画来源于维基百科)

1、从基诺兰的破裂到哥伦比亚超大陆的形成

基诺兰超大陆自古元古代初(距今约24亿年)开始破裂,在最终形成哥伦比亚超大陆之前,曾形成Ur、Nena和Atlantica等3个大的陆块群,而从19亿年开始的造山运动使这3大陆块群逐步汇聚而形成一个超大陆。

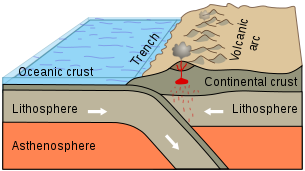

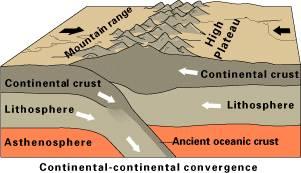

造山运动的两种情境

(图片来源于维基百科)

约20亿年前的Atlantica(灰色的是太古代的克拉通)

(图片来源于维基百科)

2、从哥伦比亚的破裂到罗迪尼亚超大陆的形成

哥伦比亚超大陆的破裂始于17亿多年前,超大陆破裂后,在离散的大陆边缘或内部沉积了厚度较大的包含碎屑岩和碳酸盐岩层及少量火山岩的层序,形成著名的俄罗斯的下—中里菲系、印度的下温地亚群、北美的贝尔特超群、华北的长城群—蓟县群等中元古代地层。同时,也形成了与哥伦比亚超大陆破裂相对应的岩浆事件,其中特别引人注目的是斜长岩—奥长环斑花岗岩组合。因此,有学者认为

[5] ,这些沉积盆地和岩浆岩及其共生的巨大的矿产资源潜力与从距今18亿~10亿年具有行星规模的裂谷事件相联系(planetary-scale rifting events)。哥伦比亚超大陆的破裂和解体为罗迪尼亚超大陆的汇聚奠定了基础,形成以北美劳伦大陆为中心,其他几个大陆块或块体群环绕的新元古代初期(距今10亿~9亿年)罗迪尼亚超大陆的图像。

哥伦比亚超大陆于15.9亿年前分裂情况

(图片来自于维基百科)

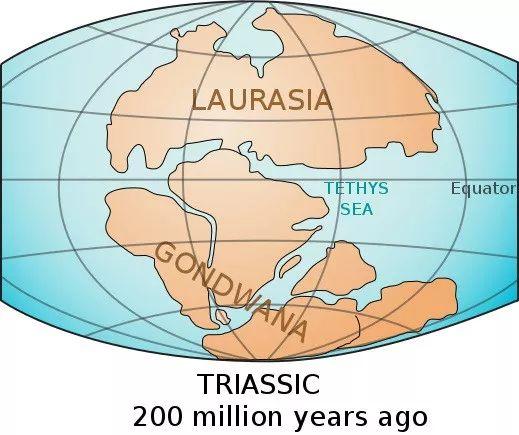

3、从罗迪亚尼的破裂到联合大陆的形成

罗迪尼亚超大陆约从8亿年开始发生破裂,离散的澳大利亚、印度、南极、刚果、南美等陆块通过距今6亿~5亿年的泛非造山运动,造成莫桑比克洋的封闭,从而形成南半球的冈瓦纳陆块群。另一部分陆块,主要是北半球的劳伦和波罗的陆块则由于原大西洋的封闭,通过早古生代加里东运动而联合;其后西伯利亚陆块的加入,则构成北大陆的主体。南、北两个大陆在古生代末期聚合形成地球上最年轻的超大陆——Pangaea。

潘基亚超大陆(Pangaea)破裂到形成现在大陆分布格局的演化过程

(图片来自于维基百科)

在地球历史演化过程中,从新太古代末期基诺兰超大陆开始,历经了超大陆的破裂和再形成过程,反映这一过程的地质历史被称为超大陆旋回。

联合古陆(Pangaea)发生破裂形成北边的劳亚大陆(Laurasia)和南边的冈瓦纳大陆(Gondwana)

(图片来自于维基百科)

每一个超大陆旋回自一个古超大陆破裂开始,至一个新的超大陆形成而结束。因此,超大陆旋回是地球历史发展过程中规模最大、时间最长的地质旋回。这些超大陆旋回的差异性和特殊性成为地质历史过程中全球构造演化的重要特点。

大陆演化动态图

(动图来源于https://deeptimemaps.com/)

存在的主要问题

然而,目前关于超大陆的研究仍处于假设和资料积累阶段,不仅在地学界对地史过程中超大陆存在与否有不同认识,即便在承认超大陆存在的学者之间也有众多分歧意见,且存在若干研究工作的盲区,表现在:

① 缺少对超大陆复原方法和准则的深入和系统研究。尽管部分学者应用气候地层学标志对显生宙大陆复原提出过一些准则,但这些准则很难应用于元古宙超大陆的复原。

② 在全球构造研究中,若干国家和地区性的研究工作程度参差不齐,常常缺少探讨重建超大陆和演化的必要资料,导致目前对超大陆复原证据不够充分。

③ 虽然一些学者根据西太平洋现今板块构造和深部地球物理资料,提出了几种模式力图解释超大陆形成和解体的动力学机制,但这类研究工作显然处于起步阶段。

④ 板块运动起始时间及地史中第一个超大陆何时形成仍处于争论之中,目前主要集中在初始板块运动的标志上。显然用现代板块的蛇绿岩或蛇绿混杂岩的存在与否来界定板块运动的诞生是不现实的,因此,有关地史早期板块运动存在的标志仍在探索和争论中。

“

在目前研究超大陆的学者中,以构造学家和古地磁学专家为主,专业不够齐全,人员不够广泛,缺少大批诸如矿床学家、地层学家、地球化学家的参与,影响了超大陆研究成果的迅速提高。只有在广大地学专家的参与下,全球构造和超大陆的研究才能取得更重要的进展。

”

本文文字出自《10000个科学难题-地球科学篇》(科学出版社,2010),为便于理解,图片为编者添加

相关文章

01

全球构造演化实验室——特提斯构造域

围观

02

稳定的大陆克拉通为什么会被破坏?

围观

03

为什么在太阳系中只有地球才有花岗岩?

围观

参考文献:

[1] Condie K C, Kröner A, Stern R J. When Did Plate Tectonics Begin? GSA Today, 2006, 16(10): 40−41.

[2] Cawood P A, Kröner A, Pisarevsky S. 2006, Precambrian plate tectonics: Criteria and evidence. GSA Today, 2006, 16(7): 4−11.

[3] Rogers J J W, Santosh M. Configuration of Columbia, a Mesoproterozoic Supercontinent. Gondwana Research, 2002, 5(1): 5−22

[4] Hoffman P F. United plates of America, the birth of a craton: early Proterozoic assembly and growth of Laurentia. Ann. Rey. Earth. Planet. Sc., 1988, 16: 543−603.

[5] Pisarevsky S A, wingate M T D, Powell C McA, Johnson S, Evans D A D. Models of Rokinia assembly and fragmentation. In: Yoshida M, Winciley B F Dasgupta S, Powell C McA. (eds). Proterozoic East Gondwana: Supercontinent Assembly and Breakup, Geological Society of London, 206: 35−55(Special Publication).

[6] Rogers J J W, Santosh M. Tectonics and surface effects of the supercontinent Columbia. Gondwana Research, 2009, 15: 373−380.

[7] Li Z X, Bogdanova S V, Collins A S, Davidson A, De Waele B, Ernst R E, Fitzsimons I C W, Fuck R A, Gladkochub D P, Jacobs J, Karlstrom K E, Lu S, Natapovm L M, Peasen V, Pisarevsky S A, Thrane K, Vernikovsky V. Assembly, configuration, and break-up history of Rodinia: A synthesis. Precambrian Research, 2008, 160: 179−210.

[8] McMenaminma S. McMenamind L S. The Emergence of Aninals: the Canbrian Breakthrough. New York: Coleembia Uniuexsity Press, 1990. 1−12.

[9] Franco P, Leon B. A review of Australia’s Proterozoic mineral systems and genetic models. Precambrian Research, 2008, 166: 54−80.

[10] Ernst W G. Speculations on evolution of the terrestrial lithosphere–asthenosphere system—plumes and plates. Gondwana Research, 2007, 11: 38−49.

[11] Maruyama S, Santosh M, Zhao D. Superplume, supercontinent and postperovskite: mantle dynamics and anti-plate tectonics at the Core–Mantle Boundary. Gondwana Research, 2007, 11: 7−37.

美术编辑:赵亚楠

校 对:吴建国

公众号:中科院地质地球所

ID:dizhidiqiusuo

长按二维码关注我们

|

|